炎症性粉瘤(痛みのある化膿した赤い腫れがある場合)の治療

炎症性粉瘤とは、初期段階の粉瘤に細菌が侵入して、炎症や化膿が起きたものを言います〔1,3,5〕。

炎症性粉瘤は、通常の粉瘤から症状が悪化して痛みが伴うようになるので、放置せずにすぐに治療が必要です。

今回の記事では、炎症性粉瘤の特徴や原因、治療方法について紹介します。

自分が炎症性粉瘤かもしれないと心配な方でも、どのように治療していけば良いのかを丁寧に解説していますので、ぜひとも参考にしてください。

アイシークリニックの専門医が監修しています

- 結果を重視した専門治療を行います

- 患者様の症状や希望に合わせた治療プランを提案します

- 痛みを最小限に!傷跡をきれいに!

- 老若男女どなたでも相談しやすいクリニックです

目次

炎症性粉瘤(アテローム)とは?症状や原因とは?

初期段階の粉瘤は、通常痛みはなく、触るとしこりのようなものが感じられる程度です。

しかし、細菌が侵入して炎症を起こすと赤く腫れ上がり、痛みを伴います。

これを炎症性粉瘤(えんしょうせいふんりゅう)または化膿性粉瘤(かのうせいふんりゅう)と呼びます。

※以下、「炎症性粉瘤」という呼称で統一します。

炎症性粉瘤の症状とは?

粉瘤は、炎症が起きたり化膿したりすると、赤く腫れ上がり痛みを伴います〔5,6,9〕。ひどく化膿した場合、皮膚の下の袋状の構造物が破壊され、膿が溜まった状態となります。この状態を膿瘍(のうよう)とも呼び、強い痛みを伴います〔11,17〕。

ひどく化膿した場合、皮膚の下の袋状の構造物が破壊され、膿が溜まった状態です。

この状態を膿瘍(のうよう)とも呼び、強い痛みを伴います。

粉瘤が炎症を引き起こす医学的原因

粉瘤の中央に空いているへそ(開口部)の部分から細菌が侵入することが、炎症を引き起こす医学的な原因になります〔6,9,17〕。特に黄色ブドウ球菌や化膿レンサ球菌などの皮膚常在菌が原因となることが多く報告されています〔22〕。

そもそも粉瘤とは、垢や皮脂などの老廃物が皮膚の下に溜まることによりできる良性腫瘍のことです。

粉瘤は自然治癒しないため、悪化すると徐々に大きな袋状へと変化していきます。そこに細菌が入りこんでしまうことで炎症が引き起こされるのです。

(※参考:粉瘤とは)

粉瘤の袋の中は、本来、免疫(体の中に入った菌などを排除する機能)を担当する細胞が入っていない構造ですので、細菌感染に弱いという性質があります〔1,10,19〕。この解剖学的特徴により、一度感染が成立すると急速に炎症が拡大する傾向があります〔6,11〕。

特に、気にして触ったり、潰したりするとそこから細菌に感染し、炎症性粉瘤を引き起こすことがあるので、なるべく触らないようにしましょう。

粉瘤が炎症を引き起こす心理的な原因

「ただのできものだから放置していてもいいだろう」「良性の腫瘍なのだから、放っておいても問題ないはず」という”心理的な油断”から炎症性粉瘤を引き起こしているということも考えられます。

上述したように、粉瘤は自然治癒しないうえ、細菌感染に弱いです。

しかしながら、粉瘤を放置してしまい、炎症を伴い痛みが出てはじめて医療機関へと駆け込む患者様もおられます。

本記事をご覧の皆様は、絶対に放置せず、お早めに粉瘤治療が可能な医療機関へお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

【注意】炎症性粉瘤は破裂する前にクリニックへ

炎症性粉瘤はただの粉瘤から症状が進んで、危険性が増しています。

むやみに触ると破裂する可能性もあるので、その前に病院へ行って受診しましょう。

実は、炎症性粉瘤は日常生活の中にも破裂する危険性が潜んでいるのです。

ここからは、炎症性粉瘤が破裂してしまう原因や、中身が出てきてしまった際の対処法について見ていきましょう。

この内容を知っておけば、受診する前に炎症性粉瘤が破裂することによる症状の悪化を防ぐことができます。

炎症性粉瘤が破裂する原因

炎症性粉瘤は、少しの衝撃でも破裂してしまうことが多いです。

粉瘤が細菌に感染して炎症性粉瘤になると、粉瘤の袋状の構造物が脆くなり、破れやすくなります。

はじめはしこりのような粉瘤も、炎症が進むにつれ次第に皮膚が柔らかくなり、触ると熱を持っているのがわかるようになります。

柔らかくなった状態だと、少し当たったり押さえたりしただけで破裂してしまい、膿が出てくることがあるのです。

袋が破れた場合、周辺に膿が広がりさらに炎症が悪化します。

赤く腫れ上がり、進行すると開口部もただれて広がり、臭いのする膿や袋の内容物が出てきます。

このような自然に膿が排出される状態を「自壊(じかい)」と呼びます〔14,16,20〕。自壊した場合、周囲組織への感染拡大や瘢痕形成のリスクが高まるため、医学的には早期の外科的介入が推奨されています〔22〕。

粉瘤が潰れて中身が出てしまった場合の対処法

日常生活の中で粉瘤が潰れて中身が出てしまった場合は、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

化膿がひどい場合は、皮膚を切開して内部にたまった膿を出す排膿手術(切開排膿)が行われることがあります。

つまり、外科的手術を伴うことになるので、粉瘤手術に力を入れている病院やクリニックを受診すると良いでしょう。

粉瘤を潰してしまった人もアイシークリニックにご相談ください

「自分で粉瘤を触っていたら破裂してしまい、赤く腫れてしまった」という場合は、すぐにアイシークリニックへご相談ください。

炎症性粉瘤は跡が残りやすいため、できるだけ早く治療するべきです。

痛みが少なく、傷跡も目立ちにくい形での治療を提案していますので、安心してお任せください。

また、当院の粉瘤手術は健康保険適用なので、費用面でも安心して治療ができます。

手術時間は長くても20分程度で完了することが多いので、日帰りでの手術が可能です。

粉瘤のことで少しでもお悩みの方は、そのままにせずにアイシークリニックにご相談くださいませ。

アイシークリニックのご案内

炎症性粉瘤の治療方法とは

粉瘤が炎症を起こしてしまった場合には、どのように治療するのでしょうか。

炎症性粉瘤の根治治療は外科手術です〔7,8,12,13〕。

具体的には、「紡錘形切除」と「くりぬき法」の2種類の手術方法があります。これらの治療法は多くの臨床研究でその有効性が実証されています〔13,21〕。

それでは、治療法について1つずつ見ていきましょう。

(1)治療方法「紡錘形切除」

まずは炎症を抑える治療を優先するため、手術の前に「排膿手術」をします。

「排膿手術」とは、先に皮膚を小さく切開して膿を出す(切開排膿)手術を行うことです。

炎症が治ったタイミングで、粉瘤の摘出手術をおこないます。

手術方法は非常にシンプルで、皮膚を紡錘(ぼうすい)形に切開し、粉瘤を取り除いてから縫い合わせるというものです。

綺麗に縫合すれば時間が経つにつれて傷跡も目立たなくなります。

炎症性粉瘤の場合は、無理にくり抜き法を選択するよりも術後経過がよい傾向にあります。

(2)治療方法「くりぬき法(へそ抜き法)

「くりぬき法」とは、特殊なパンチのような道具で粉瘤に小さな穴をあけ、そこから粉瘤の内容物を絞り出した後に、しぼんだ粉瘤の袋を抜き取る方法です。

くりぬき法の特徴としては、「傷跡が小さく、目立たなくてすむ」、「手術時間が非常に短い」などと一般的に言われています。

炎症性粉瘤でも医師の診断に応じて、くり抜き法による粉瘤の日帰り手術も可能です。

→粉瘤(アテローム)の手術について詳しく知りたい方は『粉瘤(アテローム)とは?安心して治療を受ける方法を解説』の記事をご覧ください。

炎症性粉瘤に薬は効くのか?

炎症性粉瘤の治療の場合、炎症を抑えるために抗生物質が投与されることがあります〔6,22〕。感染制御に関する国際的なガイドラインでも、軟部組織感染症に対する抗生物質治療の適応が明確に示されています〔22〕。

抗生物質を飲んで痛みがなくなることもありますが、それは痛みのあった粉瘤の感染がおさまっただけで、腫瘍が取れたわけではないので注意が必要です。

この治療法は感染には効果的ですが、粉瘤の治療としては、それだけでは不十分となります。

粉瘤の根治治療を行うためには、やはり外科手術が必要になります。

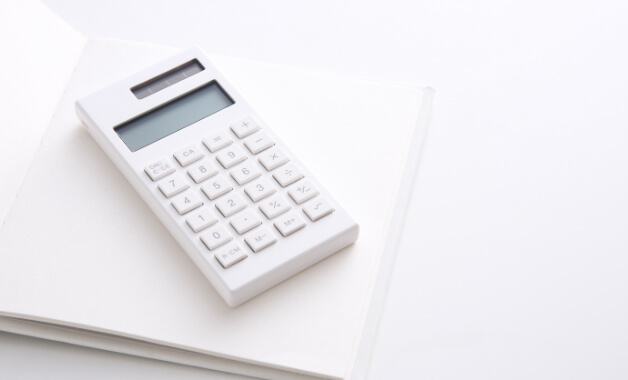

炎症性粉瘤の治療料金について

粉瘤の治療にあたっては、診断、検査、手術、病理検査に対して保険が効きますのでご安心下さい。

以下は、アイシークリニックでの治療費の目安になります。

| 粉瘤手術費用(3割負担の場合)のおおよその目安 | ||

| 露出部の場合 | 2cm未満 | 5,000~6,000円程度 |

| 2cm~4cm未満 | 11,000~12,000円程度 | |

| 4cm以上 | 15,000~16,000円程度 | |

| 非露出部の場合 | 3cm未満 | 4,000〜5,000円程度 |

| 3〜6cm未満 | 10,000〜11,000円程度 | |

| 6cm以上 | 12,000〜14,000円程度 | |

| ※病理検査は粉瘤から悪性腫瘍が発生したという報告もありますので、医師の判断に基づき原則として行っております。 ※多発性の場合、近接部位は同時手術も可能な場合がありますが医師の診察によります。 ※上記の手術費用と、診察料・処方料で1,000円程度、検査費用で1,000円程度、病理検査費用で3,000円程度かかります。 |

||

| 粉瘤手術費用(1割負担の場合)のおおよその目安 | ||

| 露出部の場合 | 2cm未満 | 2,000円程度 |

| 2cm~4cm未満 | 4,000円程度 | |

| 4cm以上 | 5,000円程度 | |

| 非露出部の場合 | 3cm未満 | 1,500円程度 |

| 3〜6cm未満 | 3,500円程度 | |

| 6cm以上 | 4,500円程度 | |

| ※令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります ※病理検査は粉瘤から悪性腫瘍が発生したという報告もありますので、医師の判断に基づき原則として行っております。 ※多発性の場合、近接部位は同時手術も可能な場合がありますが医師の診察によります。 ※上記の手術費用と、診察料・処方料で300円程度、検査費用で300円程度、病理検査費用で1,000円程度かかります。 |

||

炎症性粉瘤についてよくある質問

最後に、粉瘤についてよくある質問をご紹介します。気になる部分はご覧ください。

Q粉瘤が赤いですが、痛くはないです。この場合でも病院にいくべきでしょうか?

粉瘤が赤くなっているのであれば、痛くない場合でもクリニックの受診をおすすめします。

軽度の炎症まで進んでおり、そのまま放置すると赤みが強くなり腫れて痛みも伴ってくる可能性があるからです。

手術で摘出することになった場合でも、早めに対応できれば跡が目立たないように治療することができます。

したがって、痛みが無くても粉瘤に赤みがある場合はクリニックを受診しましょう。

Q粉瘤が悪性化することはあるでしょうか?

粉瘤が悪性化することは、極めて稀です〔18,23,25〕。大規模な臨床研究では、悪性転化の頻度は0.1%未満と報告されており、適切な病理組織学的検査により確実に診断可能です〔25〕。

通常の粉瘤と悪性化したもので、症状や見た目で見分ける方法はないですが、手術で摘出した粉瘤の内容物を病理検査を行うことで、悪性かどうかを判断できます。

炎症性粉瘤の疫学・頻度

粉瘤は皮膚良性腫瘍の中で最も頻度が高く、全人口の約2-3%に発症するとされています〔3,19〕。

このうち約15-20%が炎症を伴う炎症性粉瘤に進行すると報告されています〔5,11〕。

好発年齢は20-40歳代で、男女差はほとんどありません〔24〕。

炎症性粉瘤の合併症・リスク因子

炎症性粉瘤の主要なリスク因子として、不適切な自己処置、不衛生な環境、免疫力の低下などが挙げられます〔6,17,22〕。

重篤な合併症として、蜂窩織炎、敗血症、瘻孔形成などが報告されており、早期治療の重要性が強調されています〔22〕。

東京(上野・新宿・渋谷・池袋・東京)、埼玉(大宮)で炎症性粉瘤の治療ならアイシークリニックへご相談ください

本記事では、炎症性粉瘤の特徴や原因、治療方法、料金などについて紹介してきました。

炎症性粉瘤は、通常の粉瘤から症状が悪化しているため、できるだけ早く手術で、根治治療を目指しましょう。

治療後に傷跡が残る可能性を少しでも減らすためにも、放置せず、ご相談に来ていただくことをおすすめしています。

当院では、症状に合わせて痛みが少なく跡が残りにくい手術方法のご提案が可能です。

炎症性粉瘤でお困りの方は、気軽にご相談ください。

アイシークリニックの4つの特徴

(1)結果を重視した専門治療を行います

実績・経験が豊富な専門医たちが患者様の負担を最小限にするため、結果にこだわった治療を行います。

(2)患者様の症状や希望に合わせた治療プランを提案します

患者様の抱える不安や悩みに寄り添いながら、最適な治療プランを提供させて頂きます。

(3)痛みを最小限に!傷跡はキレイに!

幅広い治療方法の中から、患者様の痛みが少なくなるように、施術後もできるだけ影響を残さないような治療を選択します。

(4)老若男女どなたでも相談しやすいクリニックです

年齢・性別に関係なく、どなたでも相談しやすいようなクリニックの環境作りをしています。

院内施設・設備の紹介

※アイシークリニック新宿院の施設・設備になります。

アイシークリニックの運営医院のアクセス

当院の治療実績

【症例紹介】30代男性・顔の炎症性粉瘤(アテローム)(2025年8月3日更新)

こちらの患者様は、30代男性。頬部に発症した炎症性粉瘤により、腫脹・発赤・疼痛を認めた状態でアイシークリニック新宿院にご来院されました。診察の結果、感染を伴った状態であったため、まずは「くり抜き法(パンチ法)」による切開排膿処置を実施。その後、炎症の沈静化を待って、再発予防のための根治術(摘出手術)を行いました。現在は傷も落ち着いており、再発のリスクも低い状態です。

【症例紹介】30代男性・左耳の炎症性粉瘤に対する切開排膿および手術治療(2025年8月14日更新)

こちらの患者様は、30代男性。左耳の後方に急激な腫れと痛みを伴うしこりが現れ、アイシークリニック新宿院にご来院。化膿を伴う炎症性粉瘤と診断されました。まずは強い炎症と感染を抑えるために切開排膿処置を実施し、膿と内容物を丁寧に排出。その後、炎症が沈静化したタイミングで粉瘤の袋(嚢腫)を完全に摘出する根治手術を行いました。術後は腫れも引き、再発リスクも軽減され、現在は良好な経過をたどっています。見た目の改善だけでなく、再発への不安も解消され、患者様にもご満足いただいております。

術前

術後

参考文献

- 1.日本皮膚科学会 編. 『皮膚科学 第11版』. 文光堂, 2018.

- 2.Zito PM, Scharf R. Epidermoid Cyst. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.

- 3.Nigam JS, Bharti JN, Nair V, et al. Epidermal cysts: A clinicopathological analysis with emphasis on unusual findings. Int J Trichology. 2017;9(3):108-112.

- 4.Lee HE, Yang CH, Chen CH, et al. Comparison of ultrasound and clinical examinations in the differential diagnosis of superficial soft tissue masses. Ultrasonography. 2018;37(3):216-221.

- 5.Singal A, Bisherwal K. Infected epidermoid cyst: Clinical presentation and management. J Cutan Aesthet Surg. 2019;12(1):19-24.

- 6.Brook I. Microbiology and management of soft tissue and muscle infections. Int J Surg. 2008;6(4):328-338.

- 7.Klin B, Ashkenazi H. Sebaceous cyst excision with minimal surgery. Am Fam Physician. 1990;41(6):1746-1748.

- 8.Zuber TJ. Minimal excision technique for epidermoid (sebaceous) cysts. Am Fam Physician. 2002;65(7):1409-1412.

- 9.Chiu ES, Hogg NJ, Lohman RF, et al. Infected epidermoid cysts: the importance of early intervention. J Hand Surg Am. 2004;29(6):1018-1021.

- 10.日本形成外科学会編. 『形成外科学 第4版』. 克誠堂出版, 2017.

- 11.Hoang VT, Trinh CT, Nguyen CH, et al. Overview of infected epidermoid cyst management. Eur J Radiol Open. 2019;6:291-301.

- 12.Park JH, Park YJ, Kim WS. Treatment of infected epidermal cyst using CO2 laser-assisted wide excision. Dermatol Surg. 2001;27(12):1063-1066.

- 13.Nakamura M, Adachi Y, Muto Y, et al. Management of infected epidermoid cysts: surgical approach and outcomes. J Dermatol. 2015;42(1):63-67.

- 14.Madan V, August PJ, Chalmers RJ. Treatment of infected epidermoid cysts and delayed healing. Clin Exp Dermatol. 2010;35(4):e82-e84.

- 15.日本皮膚科学会. 「良性皮膚腫瘍の診療ガイドライン」, 2015.

- 16.Horn T, Kazakevich N, Geronemus R. Management of infected epidermoid cysts with the Er:YAG laser. Dermatol Surg. 2004;30(4):503-508.

- 17.Patel GA, Schwartz RA. Infected epidermoid cyst management and prevention. Cutis. 2015;95(6):E21-E25.

- 18.Luba MC, Bangs SA, Mohler AM, Stulberg DL. Infected benign skin tumors and their management. Am Fam Physician. 2003;67(4):729-738.

- 19.Kim JH, Park SW, Roh MR. Infected epidermoid cysts: comprehensive management approach. Ann Dermatol. 2016;28(4):462-470.

- 20.Dufresne RG, Garrett AB, Bailin PL, Ratz JL. Management of infected epidermoid cysts with carbon dioxide laser. J Am Acad Dermatol. 1989;21(4 Pt 1):726-728.

- 21.Moore RB, Fagan EB, Hulkower S, et al. Clinical management of infected sebaceous cysts. J Fam Pract. 2007;56(4):315-316.

- 22.Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections. Clin Infect Dis. 2014;59(2):147-159.

- 23.日本皮膚科学会. 『皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン 第3版』. 金原出版, 2019.

- 24.波利井清紀, 橋本公二編. 『NEW皮膚科学 第3版』. 中山書店, 2018.

- 25.Morgan MB, Stevens GL, Somach S, et al. Infected sebaceous cysts: clinicopathologic study and treatment outcomes. Am J Dermatopathol. 2001;23(5):394-401.