ほくろについて

目次

ほくろとは

ほくろ(色素性母斑)は、一般的には後天性のものです〔1,2,3〕。

医学的には「良性メラノサイト腫瘍」に分類され、メラニン色素を産生するメラノサイトの増殖によって形成されます〔1,2〕。ほくろは皮膚良性腫瘍の中で最も頻度が高く、成人では平均20-40個のほくろを有するとされています〔11,14〕。

後天性の色素性母斑とは、生まれつきのものではなく、成長していく過程で母斑細胞(色素細胞に似ている)が皮膚または皮膚の下で増殖した状態を指します。後天性の色素性母斑は、典型的には

①Unna母斑、②Miescher母斑、③Spitz母斑、④Clark母斑に分類されます〔1,2,18〕。この分類は病理組織学的特徴と臨床的な発生部位に基づいており、国際的な皮膚病理学分類でも標準的に用いられています〔2,24〕。

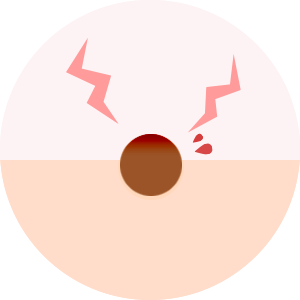

① Unna母斑

① Unna母斑

主に体幹によくできます。直径1センチ程度のものが多く、やわらかいしこりです。色は黒色〜茶褐色であることが多いです。

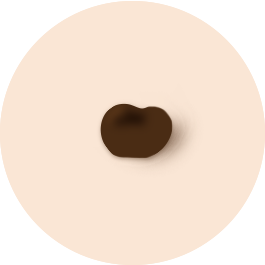

② Miescher母斑

② Miescher母斑

主に顔面や毛髪部によくできます。ドーム状に膨らんでいることが多く、毛が生えていることもあります。年齢とともに色が薄くなり、肌色に近いものもあります。

③ Spitz母斑

③ Spitz母斑

比較的若い人にできやすいです〔8,21〕。色は赤〜黒色であることが多いです。まれに急に大きくなり、皮膚がん(悪性黒色腫)と見分けなければいけないことがあります〔8,21〕。1948年にSpitzによって初めて報告されたこの母斑は、組織学的に悪性黒色腫との鑑別が困難な場合があり、専門的な病理診断が必要です〔8,21〕。

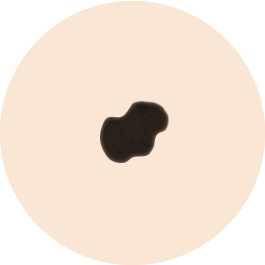

④ Clark母斑

④ Clark母斑

体幹や四肢によくできます〔9,12〕。楕円形であることが多く、中央の色がやや濃い、外側に向かって色が徐々に薄くなることが多いです。異型母斑(dysplastic nevus)とも呼ばれ、悪性黒色腫の発症リスクがやや高いとされており、定期的な経過観察が推奨されます〔9,12,14〕。

ほくろの症状

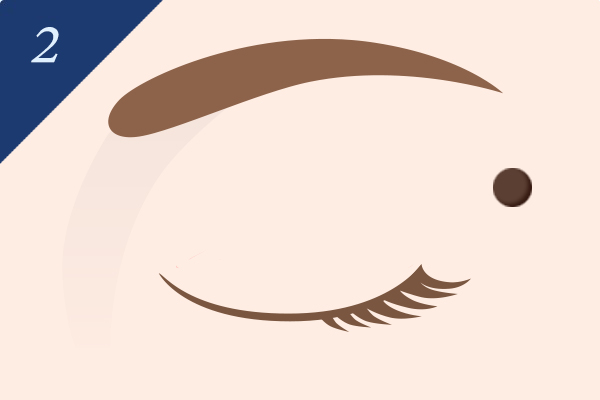

ほくろは、たとえば、まぶたにあって視界の邪魔になる、またひげを剃る時に引っかかる、洋服を脱ぐ時に引っかかる、顔面を洗う時に爪があたって血が出ることがある、悪性腫瘍の可能性がある、など疾患としての問題がある場合があります。

ほくろの疫学・発症頻度

ほくろは最も一般的な皮膚腫瘍で、成人では平均20-40個のほくろを有します〔11,14〕。

年間新規発生率は個人差が大きく、紫外線暴露や遺伝的要因により左右されます〔14,23〕。

小児期から思春期にかけて最も多く発生し、成人期以降は新規発生は減少傾向を示します〔11〕。

悪性転化率は一般的なほくろでは極めて低く(生涯リスク約0.03%)、異型母斑でもやや高い程度(約0.1-0.5%)とされています〔12,14〕。

ダーモスコピー(Dermoscopy)診断と画像診断

ダーモスコピーは国際的に標準化された診断法で、特にメラノーマの早期発見に重要な役割を果たしています〔5,17〕。

ほくろの診断において、ダーモスコピー(皮膚鏡)検査は極めて重要な役割を果たします〔5,17,25,26〕。

ダーモスコピーにより、肉眼では観察困難な色素パターンや血管構造を詳細に観察でき、良性・悪性の鑑別診断精度が大幅に向上します〔5,17〕。

国際的なダーモスコピー診断基準により、メラノーマの早期発見率が約30%向上することが報告されています〔5,17〕。

ほくろの遺伝的要因と家族性症候群

ほくろの発生には遺伝的要因が重要な役割を果たします〔23〕。

家族性異型母斑症候群(FAMMM症候群)では、多数の異型母斑と家族性メラノーマの発症が特徴的です〔9,23〕。

この症候群では生涯メラノーマ発症リスクが一般人口の約25-100倍高くなるため、定期的な皮膚検診が必須です〔23〕。

遺伝子検査により、CDKN2A、CDK4などの遺伝子変異が同定される場合があります〔23〕。

治療後の経過と長期予後

適切な外科的切除により、ほくろの再発率は1%以下と極めて良好です〔16,18〕。

形成外科的縫合技術により、瘢痕は時間経過とともに目立たなくなり、6-12ヶ月で最終的な外観となります〔4,16〕。

病理組織学的検査により良性と確認されたほくろは、経過観察の必要はありません〔10〕。

ただし、異型母斑や多発性母斑症候群の患者では、定期的な皮膚科的フォローアップが推奨されます〔12,23〕。

ほくろは保険適用で治療が可能な場合がある

前述のようなほくろの症状がある場合、保険診療の手術適応となります〔10,22〕。日本皮膚科学会の診療ガイドラインでは、機能的障害や悪性を疑う所見がある場合の外科的治療が推奨されており、これらの基準に基づいて保険適用が決定されます〔10,22〕。

*完全な美容目的となる場合は、保険が効かず自己負担となります。

ほくろとよく似た病気

-

皮膚線維種

ほくろと似ていることがあり、手足によくできます。黒〜褐色の固いしこりのような皮膚腫瘍です。虫さされやなんらかの傷が原因でできることもあります。

-

神経線維種

末梢神経から発生する良性の皮膚腫瘍です。レックリングハウゼン病(神経線維腫症I型)において多発することでも知られています。単発で発生することもあり、Miescher母斑と見分けが必要なことがあります。

-

軟性線維腫

首やワキ、鼠径部などの摩擦部によく見られます。肌色でイボのような膨らんだ病変です。加齢、摩擦によって徐々に増えます。首周りにできる小さいものはアクロコルドンと呼ぶことがあります。

-

脂漏性角化症(老人性疣贅、イボ)

中高年以降によくでき、60際以上ではほぼ必ず出現するようなものです。紫外線と加齢現象が原因で、皮膚表面が固くなり、盛り上がった茶色いシミのような病変です。顔やこめかみ、首周りなどによくできます(紫外線が原因のひとつであり、露出部にできることが多いです)。

-

基底細胞がん

顔面によくできる皮膚がんで、最も頻度の高いものです。ほくろと似ているものがあり、皮膚生検なども検討しながら、しっかりと見分けていきます。手術的に完全に切除する必要があり、場合によっては総合病院・大学病院に紹介となることがあります。

-

悪性黒色腫(メラノーマ)

転移しやすく、命にかかわる皮膚がんのひとつです〔13,22〕。発見次第、迅速に治療を行うことが重要です。日本人では足底に発生する肢端黒子型メラノーマが最も多く(約50%)、欧米とは異なる疫学的特徴を示します〔13,30〕。早期診断のためのABCDE基準(非対称性、境界不整、色調の多様性、直径6mm以上、経時的変化)が国際的に用いられています〔15,20〕。

ほくろの治療法

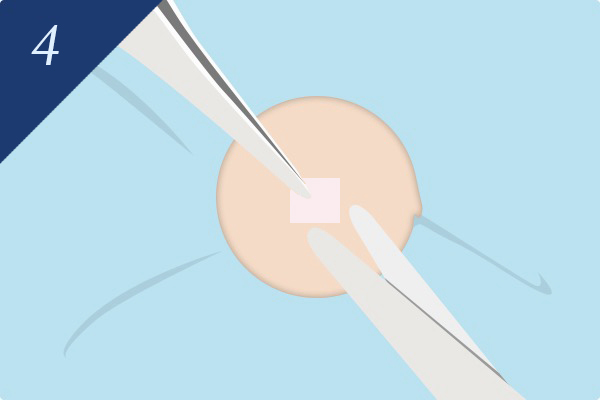

ほくろのサイズや部位から、日本形成外科学会形成外科専門医のもと最適な治療法を選択します〔4,16,18〕。治療法の選択には、病変の大きさ、深さ、部位、患者の年齢、美容的要求などを総合的に評価し、形成外科的原則に基づいた最適な術式を決定します〔4,16〕。当院では、形成外科的にこだわった手術治療として、皮膚のしわに沿って切開を行い、真皮縫合(皮膚の下で溶ける糸で深い部分を縫合)と表皮縫合を行います。

アイシークリニックのほくろ治療

アイシークリニックのこだわり

アイシークリニックでは美しく目立たない傷跡にこだわり、治療を行っています。当院には、きれいな傷跡を目指す上で必要な下記の特長があります。

髪の毛よりも細い糸を使用することで、細かく丁寧な縫合をいたします

幅広い手術方法から日本形成外科学会形成外科専門医のもと最適な方法を選択します

経験豊富な医師によるほくろ手術※東北や沖縄など日本全国から、手術を受けるため患者様がご来院されています

きれいな傷跡だけではなく、痛みを最小限にとどめるべく、治療を行います

アイシークリニックにおけるほくろ手術の流れ

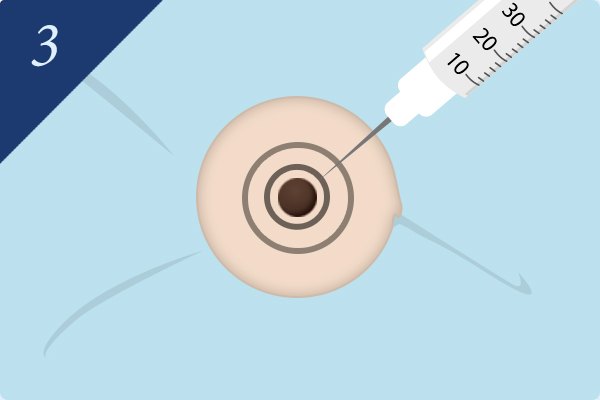

まずカウンセリングを行います。

ほくろに悪性所見が無いか医師が診断します。

局所麻酔を行ってから、手術を行います。

軟膏を付けガーゼや絆創膏で傷を保護します。

医師・看護師が術後の手当の方法を詳しくご説明いたします。

約1,2週間後に抜糸のご予約をいただきます。

ほくろの手術・治療に関するQ&A

ほくろはがん化することはありますか?

ほくろはがん化することはありますか?

一般的なほくろの悪性転化率は極めて低く、生涯リスクは約0.03%です〔14〕。ただし、異型母斑では約0.1-0.5%とやや高くなります〔12,14〕。定期的な自己チェックと年1回の皮膚科検診により、早期発見が可能です〔15,22〕。

一般的なほくろの悪性転化率は極めて低く、生涯リスクは約0.03%です〔14〕。ただし、異型母斑では約0.1-0.5%とやや高くなります〔12,14〕。定期的な自己チェックと年1回の皮膚科検診により、早期発見が可能です〔15,22〕。

いぼやほくろはどれくらい通えばいいですか?

いぼやほくろはどれくらい通えばいいですか?

いぼやほくろは1回の手術で取り切れます。約1,2週間後に抜糸が必要になります。

いぼやほくろは1回の手術で取り切れます。約1,2週間後に抜糸が必要になります。

ほくろの治療は保険が効きますか?

ほくろの治療は保険が効きますか?

機能的障害(視界の妨げ、摩擦による出血など)や悪性の疑いがある場合は保険適用となります〔10,22〕。日本皮膚科学会の診療ガイドラインに基づいて適応を判断します〔10〕。ほくろにより何らかの症状がある場合に保険適応となります。・まぶたにあって視界の邪魔になる・ひげを剃る時に引っかかる・洋服を脱ぐ時に引っかかる・顔面を洗う時に爪があたって血が出ることがある等の場合は保険適応となります。*完全な美容目的の場合は保険がきかず、自己負担になります。

機能的障害(視界の妨げ、摩擦による出血など)や悪性の疑いがある場合は保険適用となります〔10,22〕。日本皮膚科学会の診療ガイドラインに基づいて適応を判断します〔10〕。ほくろにより何らかの症状がある場合に保険適応となります。・まぶたにあって視界の邪魔になる・ひげを剃る時に引っかかる・洋服を脱ぐ時に引っかかる・顔面を洗う時に爪があたって血が出ることがある等の場合は保険適応となります。*完全な美容目的の場合は保険がきかず、自己負担になります。

目の近くにほくろがありますが取ることは出来ますか?

目の近くにほくろがありますが取ることは出来ますか?

可能な場合が多いです。医師の診察によるため初診にてご相談ください。

可能な場合が多いです。医師の診察によるため初診にてご相談ください。

痛みはありますか?

痛みはありますか?

局所麻酔を行いますので、治療中は痛みはありません。麻酔薬を注入する時に少し痛みはあります。極細の針を用いながら、痛みを最小限にすることを目指しています。

局所麻酔を行いますので、治療中は痛みはありません。麻酔薬を注入する時に少し痛みはあります。極細の針を用いながら、痛みを最小限にすることを目指しています。

傷あとは残りますか?

傷あとは残りますか?

ほくろを治療した場合は、わずかですが傷あとは残ります。全く傷跡をなくすということは不可能ですので、傷跡を最小限にすることを目指すのが我々のこだわりです。形成外科的縫合技術により、瘢痕を最小限に抑えることができます〔4,16〕。適切な術後管理により、6-12ヶ月で瘢痕は目立たなくなります〔16,18〕。

ほくろを治療した場合は、わずかですが傷あとは残ります。全く傷跡をなくすということは不可能ですので、傷跡を最小限にすることを目指すのが我々のこだわりです。形成外科的縫合技術により、瘢痕を最小限に抑えることができます〔4,16〕。適切な術後管理により、6-12ヶ月で瘢痕は目立たなくなります〔16,18〕。

1度の施術で取っていただけますか?

1度の施術で取っていただけますか?

保険適応は医師の判断(機能的問題や医療的施術を必要とする場合など)によります。そのため、保険適応手術は基本的に1回治療で1箇所のみとなります。炭酸ガスレーザー(自費治療)は、医師診察によりますが複数箇所行うことも可能です。

保険適応は医師の判断(機能的問題や医療的施術を必要とする場合など)によります。そのため、保険適応手術は基本的に1回治療で1箇所のみとなります。炭酸ガスレーザー(自費治療)は、医師診察によりますが複数箇所行うことも可能です。

手術後に飲酒や運動することは出来ますか?

手術後に飲酒や運動することは出来ますか?

手術後は3日間は控えていただたほうが望ましいです。可能であれば1週間程度控えると良いでしょう。

手術後は3日間は控えていただたほうが望ましいです。可能であれば1週間程度控えると良いでしょう。

手術後に入浴することが出来ますか?

手術後に入浴することが出来ますか?

手術後は、翌日からシャワー可能です。湯船につかるのは、抜糸後が望ましいでしょう。

手術後は、翌日からシャワー可能です。湯船につかるのは、抜糸後が望ましいでしょう。

手術後に注意することはありますか?

手術後に注意することはありますか?

傷を清潔に保ち、テーピングを行うなど、傷にテンションをかけずに紫外線から守ることも重要です。

傷を清潔に保ち、テーピングを行うなど、傷にテンションをかけずに紫外線から守ることも重要です。

治療後再発することはありますか?

治療後再発することはありますか?

再発しないように切除いたしますが、最小限の切除を行いますので、ごくまれに再発することがあります。万が一再発してしまったと考えられる場合は、再診で医師の診察をお受けください。

再発しないように切除いたしますが、最小限の切除を行いますので、ごくまれに再発することがあります。万が一再発してしまったと考えられる場合は、再診で医師の診察をお受けください。

ほくろ治療の料金

| ほくろ手術費用のおおよその目安 | ||

| 露出部の場合 | 5,000〜15,000円程度(3割負担の場合)※別途診察料・検査費用などがかかります。 | |

| 非露出部の場合 | 4,000〜13,000円程度(3割負担の場合)※別途診察料・検査費用などがかかります。 | |

| ※病理検査はほくろから悪性腫瘍が発生したという報告もありますので、医師の判断に基づき原則として行っております。※費用は部位、大きさによって上記の範囲で変わります。※体幹、上腕、大腿など非露出部は露出部より安くなります。※多発性の場合、近接部位は同時手術も可能な場合がありますが医師の診察によります。※上記の手術費用と、診察料・処方料で1,000円程度、検査費用で1,000円程度、病理検査費用で3,000円程度かかります。 | ||

手術給付金について

生命保険会社や共済組合などの医療保険に加入されている方で、医師の診察を受け、保険診療で手術を受けられた場合は手術給付金が受けられることがあります。

生命保険に加入していても、本人による手続きがないと給付されません。

医師の診断書が必要な場合は受診時に必ずお伝えください。

加入している生命保険会社、共済組合などがあれば御確認下さい。(「皮膚皮下腫瘍摘出術」などが手術名となります)

患者様からご好評いただいている

当院の6つの特長

チーム医療

日本形成外科学会形成外科専門医のもと、皮膚科医や形成外科医がチームとなって手術を行っています。

痛みをケア

幅広い手術方法から日本形成外科学会形成外科専門医のもと最適な方法を選択し、痛みが少ない治療を目指します。

目立ちにくい傷跡

縫合方法や糸にこだわり、傷跡が最小限になる治療を目指します。

保険診療が可能

当院のほくろ手術は健康保険適用で、費用面も安心です。

日帰り手術もOK

手術時間は長くて20分で終わる治療を目指しています。小さなほくろでは5分程度で手術が終わることもよくあります。

アクセス良好

JR新宿南口、JR渋谷駅といった都心ターミナル駅から徒歩3分の好立地です。

当院には下記のようなお悩みを抱える患者様が多数来院されています。思い当たることはありませんか?

顔や首など目立つ場所にできたほくろをできるだけ

顔や首など目立つ場所にできたほくろをできるだけ

綺麗に治療したい方 仕事が忙しく、

仕事が忙しく、

まとまった治療時間が取れないビジネスマン 手術後の仕上がりの

手術後の仕上がりの

美しさにこだわっている

女性

ほくろは保険診療できれいに除去できます

当院での治療実績

【症例紹介】20代男性・顔(あご)のほくろ除去治療(2025年8月3日更新)

こちらの患者様は、20代男性。あご下に存在していた目立つほくろについて、美容面のご相談でアイシークリニック新宿院にご来院いただきました。診察の結果、良性の色素性母斑であると診断し、炭酸ガスレーザー(CO₂レーザー)による切除治療を実施いたしました。写真は治療直前と直後の状態を記録したもので、局所麻酔下で安全に施術を行っております。術後は経過観察のもと、肌の自然治癒を促進し、再発や瘢痕もなく経過良好です。

術前

術後

【症例紹介】30代男性・顔のほくろに対する外科的切除(オペ)治療(2025年8月14日更新)

こちらの患者様は、30代男性。上唇横にある大きめのほくろが目立ち、見た目の印象や今後の変化への不安からアイシークリニック新宿院にご相談にいらっしゃいました。診察により良性と判断されたものの、大きさや盛り上がりを考慮し、より確実な除去を目的として外科的切除(オペ)を選択されました。写真は治療前と縫合直後の状態を記録したもので、局所麻酔下で安全に施術を実施。術後は定期的な経過観察を行い、自然な仕上がりを目指して傷跡のケアも行っています。現在は再発なく、見た目もスムーズに整い、患者様にもご満足いただいています。

術前

術後

参考文献

- 1.日本皮膚科学会 編. 『皮膚科学 第11版』. 文光堂, 2018.

- 2.Elder DE, Massi D, Scolyer RA, et al. WHO Classification of Skin Tumours, 4th Edition. IARC Press, 2018.

- 3.Barnhill RL, Piepkorn MW, Busam KJ. Pathology of Melanocytic Nevi and Malignant Melanoma, 3rd Edition. Springer, 2014.

- 4.日本形成外科学会編. 『形成外科学 第4版』. 克誠堂出版, 2017.

- 5.Kittler H, Pehamberger H, Wolff K, et al. Diagnostic accuracy of dermoscopy. Lancet Oncol. 2002;3(3):159-165.

- 6.Marghoob AA, Braun RP, Kopf AW. Atlas of Dermoscopy, 2nd Edition. Informa Healthcare, 2012.

- 7.波利井清紀, 橋本公二編. 『NEW皮膚科学 第3版』. 中山書店, 2018.

- 8.Spitz S. Melanomas of childhood. Cancer. 1948;1(1):15-25.

- 9.Clark WH Jr, Reimer RR, Greene M, et al. Origin of familial malignant melanomas from heritable melanocytic lesions. ‘The B-K mole syndrome’. Arch Dermatol. 1978;114(5):732-738.

- 10.日本皮膚科学会. 「色素性病変診療ガイドライン 2019年版」, 2019.

- 11.Lund HZ, Stobbe GD. The natural history of the pigmented nevus; factors of age and anatomic location. Cancer. 1949;2(4):647-653.

- 12.Naeyaert JM, Brochez L. Clinical practice. Dysplastic nevi. N Engl J Med. 2003;349(23):2233-2240.

- 13.日本皮膚科学会雑誌編集委員会. 「メラノーマの早期診断」. 日皮会誌. 2020;130(4):743-758.

- 14.Rhodes AR, Weinstock MA, Fitzpatrick TB, et al. Risk factors for cutaneous melanoma. A practical method of recognizing predisposed individuals. JAMA. 1987;258(21):3146-3154.

- 15.Goodson AG, Grossman D. Strategies for early melanoma detection: Approaches to the patient with nevi. J Am Acad Dermatol. 2009;60(5):719-738.

- 16.Robinson JK, Hanke CW, Siegel DM, et al. Surgery of the Skin: Procedural Dermatology, 3rd Edition. Elsevier, 2015.

- 17.Argenziano G, Soyer HP, Chimenti S, et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions: results of a consensus meeting via the Internet. J Am Acad Dermatol. 2003;48(5):679-693.

- 18.日本形成外科学会雑誌編集委員会. 「色素性母斑の外科治療」. 日形会誌. 2018;38(8):523-537.

- 19.Luba MC, Bangs SA, Mohler AM, Stulberg DL. Common benign skin tumors. Am Fam Physician. 2003;67(4):729-738.

- 20.Grob JJ, Bonerandi JJ. The ‘ugly duckling’ sign: identification of the common characteristics of nevi in an individual as a basis for melanoma screening. Arch Dermatol. 1998;134(1):103-104.

- 21.Ferrara G, Argenziano G, Soyer HP, et al. The spectrum of Spitz nevi: a clinicopathologic study of 83 cases. Arch Dermatol. 2005;141(11):1381-1387.

- 22.日本皮膚科学会. 「皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第3版」, 2019.

- 23.Goldstein AM, Tucker MA. Genetic epidemiology of cutaneous melanoma: a global perspective. Arch Dermatol. 2001;137(11):1493-1496.

- 24.Massi D, LeBoit PE. Histological Diagnosis of Nevi and Melanoma, 2nd Edition. Springer, 2014.

- 25.Braun RP, Rabinovitz HS, Oliviero M, et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions. J Am Acad Dermatol. 2005;52(1):109-121.

- 26.日本皮膚科学会. 「ダーモスコピー診断基準」, 2018.

- 27.Habif TP. Clinical Dermatology: A Color Guide to Diagnosis and Therapy, 6th Edition. Elsevier, 2016.

- 28.Kenet RO, Kang S, Kenet BJ, et al. Clinical diagnosis of pigmented lesions using digital epiluminescence microscopy. Arch Dermatol. 1993;129(2):157-174.

- 29.日本レーザー医学会編. 『レーザー治療標準化検討委員会報告書』. 日本レーザー医学会, 2019.

- 30.Tanaka M, Sawada M, Kobayashi K. Key points in dermoscopic differentiation between early acral melanoma and acral nevus. J Dermatol. 2011;38(1):25-34.

ほくろはがん化することはありますか?

ほくろはがん化することはありますか?

顔や首など目立つ場所にできたほくろをできるだけ

顔や首など目立つ場所にできたほくろをできるだけ